Bei der Vorbereitung von Kanzleien auf den elektronischen Rechtsverkehr taucht häufig die Frage auf, für welche Personen in der Kanzlei Sicherungsmittel (also z.B. beA-Karten) angeschafft werden müssen. Oft hört man dann die Meinung, angestellte Anwälte bräuchten keine eigene Karte und Kanzleimitarbeiter könnten sich eine Karte teilen oder auch gut mit der Karte der Chefs arbeiten. Dem ist aber nicht so!

Rechtsanwälte

Grundsätzlich hat jeder zugelassene Anwalt – egal, ob er Inhaber einer Kanzlei oder dort angestellt ist – eine eigene beA-Karte Basis bei der Bundesnotarkammer zu abonnieren. In welchem Beschäftigungsverhältnis er steht, ist unerheblich – auf die Zulassung kommt es an.

Alternativ kann auch das Abonnement „beA-Karte Signatur“ gewählt werden. Auch in diesem Fall wird eine beA-Karte Basis ausgeliefert. Es besteht lediglich das zusätzliche Recht, zu einem späteren Zeitpunkt die beA-Karte Basis mit einem qualifizierten Zertifikat aufzuladen. Dieses wird insbesondere für das elektronische Unterzeichnen von Schriftsätzen nach geltendem Recht benötigt.

Kanzleimitarbeiter

Für Kanzleimitarbeiter müssen durch einen Anwalt der Kanzlei gesonderte Sicherungsmittel angeschafft werden. Im Gegensatz zu den Sicherungsmitteln der Anwälte sind diese bei Auslieferung nicht personengebunden, sondern müssen erst noch einem dezidierten Nutzerprofil, also einem Kanzleimitarbeiter, zugewiesen werden (vgl. beA-Newsletter 4/2017).

Zur Auswahl stehen die beA-Karte Mitarbeiter und das beA-Softwarezertifikat. Aus Sicherheitsgründen geht aber die Empfehlung klar zur beA-Karte Mitarbeiter. Beispielsweise muss das Softwarezertifikat bei einem Mitarbeiterwechsel immer gesperrt werden, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass eine Kopie des Zertifikats durch den Ausgeschiedenen unberechtigt weiter genutzt wird (vgl. beA-Newsletter 5/2017).

Profile und Postfächer

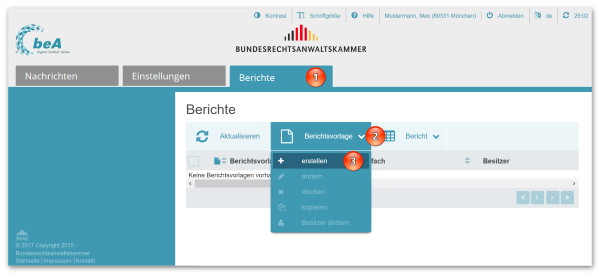

Ein Sicherungsmittel kann man technisch nur einem einzigen Nutzerprofil zuweisen (vgl. beA-Newsletter 2/2017). Mit einer beA-Karte Mitarbeiter können also nicht etwa mehrere Nutzer(-profile) Zugang zum beA-System erhalten. Es ist dringend notwendig, dass jeder Kanzleimitarbeiter sein eigenes Nutzerprofil und damit sein eigenes Sicherungsmittel erhält. Mit den Kanzleikollegen dürfen Sie also gerne alles teilen, aber nicht Ihre beA-Karte!

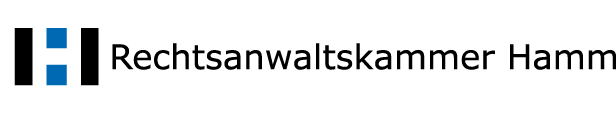

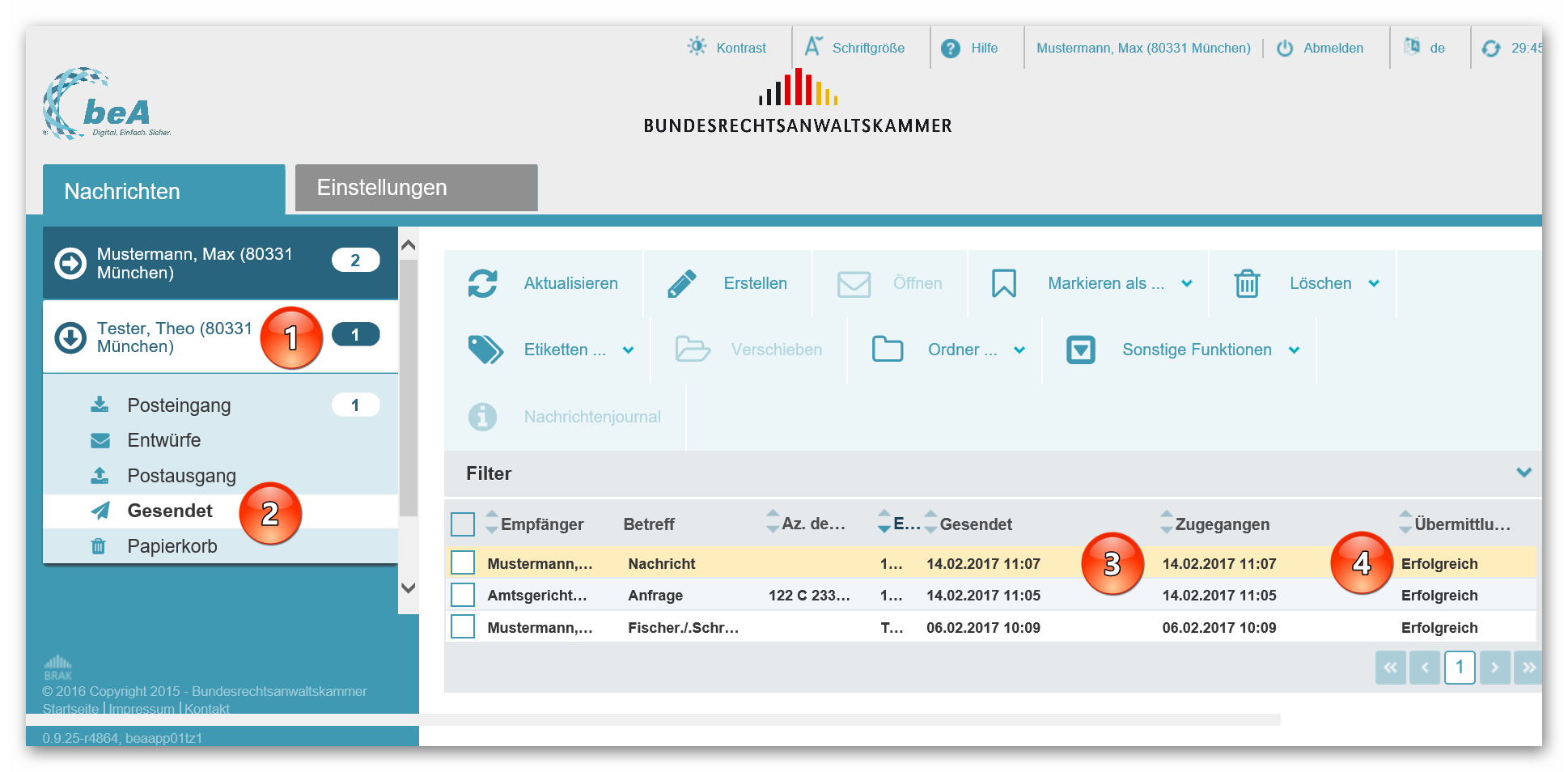

Natürlich können aber mehrere Nutzerprofile gleichzeitig auf dasselbe Postfach zugreifen. Und selbstverständlich können mit einem Nutzerprofil mehrere Postfächer eingesehen werden. Es sollte daher für jeden Mitarbeiter der Kanzlei, der auf das beA bzw. ein oder mehrere Postfächer zugreifen soll, eine beA-Karte Mitarbeiter angeschafft werden. Bei einem Mitarbeiter- bzw. Stellenwechsel (vgl. beA-Newsleter 5/2017) kann diese Karte durch den Nachfolger weitergenutzt werden.

Warum eigentlich keine beA-Karten teilen?

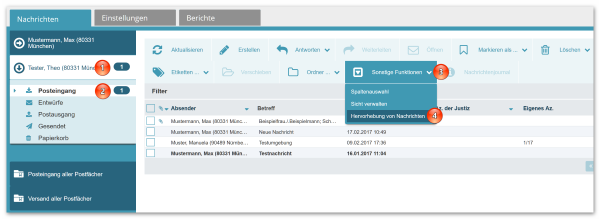

Die Verwendung eines Nutzerprofils bzw. eines Sicherungsmittels durch mehrere Personen dürfte gegen § 26 RAVPV ebenso verstoßen wie gegen allgemeines Datenschutzrecht. Denn der Zugriff auf und die Arbeit mit dem beA stellen eine automatisierte Datenverarbeitung im Sinne des BDSG dar. Dabei sind technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, die eine Zugriffs- und Eingabekontrolle ermöglichen (vgl. Anlage zu § 9 S. 1 Nr. 3 und 5 BDSG). So wird nämlich jede Verarbeitung der im beA befindlichen Nachrichten in den entsprechenden Journalen (vgl. beA-Newsletter 8/2017) protokolliert. Eine Zuordnung zum jeweiligen Sachbearbeiter kann nur gelingen, wenn jeder sein eigenes Nutzerprofil verwendet.

Aus den gleichen Gründen darf auch der Rechtsanwalt seine Sicherungsmittel nicht aus der Hand geben. Hinzu kommt aber ganz entscheidend, dass voraussichtlich ab 1.1.2018 der Versand eines Schriftsatzes aus dem beA die „Unterschrift“ des Anwalts ersetzen kann. Der Anwalt delegiert mit der Weitergabe seines eigenen Sicherungsmittels daher die Übernahme der Verantwortung für einen Schriftsatz und dessen Unterzeichnung an einen nicht postulationsfähigen Mitarbeiter. Das dürfte erhebliche Wirksamkeitsprobleme aufwerfen. Diese werden noch verschärft, wenn der Anwalt sogar seine Signaturkarte und damit quasi seine eigenhändige Unterschrift aus der Hand gibt.

Eine eindeutige Zuordnung der Bearbeitungsschritte im beA dürfte zudem im Eigeninteresse der Kanzlei liegen: Zum einen kann die Arbeit nur sinnvoll organisiert und überprüft werden, wenn nachvollziehbar ist, wer wann was im beA erledigt hat. Zum anderen kann ein Wiedereinsetzungsantrag nur dann sinnvoll begründet werden, wenn anhand der Journaleinträge glaubhaft gemacht werden kann, dass ein etwaiges Verschulden nicht den bevollmächtigten Anwalt, sondern die zuverlässige Kanzleikraft trifft.